IT– category –

-

Jetpack のソーシャルメディア機能を設定

Wordpress の標準コメント機能は、都度メールアドレスを入力しないといけない(フリーにしても良いけどスパムが怖い)ので、SNS アカウントが使える Discus プラグインを使用していました。Jetpack にも「コメント」機能があり、Twitter、Facebook、Google+ のアカウントでコメントが入力できる機能があったので切り替えました。 あと、コメ... -

Mediawiki でのスニペット管理を考える

先日、コード スニペットをどう管理すれば良いのかという問題について考えましたが、コードを利用する側の立場だとWeb 上に公開して検索エンジンにインデックス化された方が方が便利です。コンテンツを増やす口実とするなら自分のサイト内にコードを掲載した方が良いです。ということで、このサイト内にコードを掲載していく方針に結論づけま... -

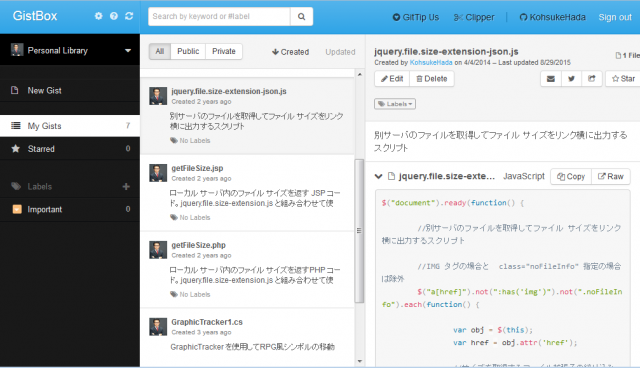

コード スニペットを管理するツール 6 選

以前質問されたことを数ヶ月後や数年後にまた別の人から聞かれることがあります。些細なことや記憶に残ってることなら問題ないですが、「あの処理は何の API を使うんだっけ?」と思い出せないことも多々あります。ヘルプのサンプルコードや他のだれかが書いたフォーラムから検索できることもありますが、自分で作成したコードは次のためにど... -

STINGER7 を見やすいページ送りにカイゼン

先日、Web メルカトルの真相について書き始めたら長文になってしまったのでページ送りを使いました。Wordpress のページ送りは記事本文に と書き、single.php テンプレート内に と書かれていれば自動的にページ送りが表示されます。STINGER7 にもページ送り自体は実装されていますが、デフォルト コードのままなのでこのような出力となります... -

SSL サイトに Amazon ウィジェットを貼り付けると安全でないサイトになる

Google Adsense 内に掲載される Amazon リンクよりも Amazon が提供しているウィジェットそのものを使った方が良いらしいので設置したら「安全じゃないサイト」になってしましました。 このサイトは常時 SSL 化したので画像の表示もすべて https でつながないと混在したコンテンツとなってしまいます。Google Adsense や楽天のウィジェットは... -

Google ウェブマスターツールで「author がありません」エラーが発生した際の対処

Google ウェブマスターツールの [構造化データ] を開くと、リニューアル以降で「author がありません」というエラーが頻発していました。 どうやら、ページ内のクラスに "hentry" というものが含まれていた場合、タイトルや投稿者などの情報を所定のクラスで指定しなければいけないようです。 STINGER 公式ページにも掲載されており、そこで... -

STINGER7 へのアップデート

会社帰りにスマホでニュースを見てると、先月サイトをリニューアルした際に利用した WordPress のテーマ STINGER6 が早くも STINGER7 にバージョンアップされていることを発見しました。 STINGER7 では以下のような改善がされたようです。 スライダーが標準装備になった トップページが1カラムやLP化出来るようになった ヘッダーに電話番... -

Word 文書が途中ページから表示されなくなった場合の対処

Microsoft Word で作成した文書が途中ページから表示されないというトラブルがありました。問題は特定の PC だけで発生し、正常に表示できる PC もあります。 問題のある PC はこのように、あるページからの続きが表示しれません。ナビゲーションを見ると続きがあることが分かります。このファイルは実際 56 ページあるのに、全部で 26 ペー... -

ZoomIt: できるプレゼンターになるのためのデモ用ツール

先日ソフトウェアの外部セミナーを受講した際に、デモの画面が小さくて見にくい思いをしました。最近はプロジェクターの解像度も高くなっているので、聴講者から見ると文字が小さくて分かりにくいことがあります。何十人も集まっているセミナーだとなかなか「文字が見えません!」と言う勇気はありません。不満に思われないために、できるプ... -

MediaWiki のサイトマップを自動生成

サイトマップとは、何ページがどこにあるかを Google などの検索ボットに通知するためのアドレスです。Wordpress はプラグインでなんとかしてますが、Mediawiki はツールを手動で実行して作成します。ただ、滅多に記事はかかないものの都度コマンドを実行するのは面倒なので自動化しました。自動化するにはサーバーにある Cron コマンドを実...